Am 31. Dezember 2000 übergab Jobst von Tucher (1924–2012) nach 426 Jahren den Schlüssel für die Kirche St. Helena an die Gemeinde Simmelsdorf. Damit endete das Patronatsrecht – das so genannte »Jus Patronatus« – der Familie Tucher über diese Kirche, das mit dem Erwerb der Grundherrschaft Simmelsdorf im Jahr 1574 an sie übergegangen war. Das Patronatsrecht bedeutete, dass die Familie bestimmte Rechte an der Kirche hatte. Dazu gehörten unter anderem das Mitspracherecht bei der Einsetzung von Pfarrern und der Ausstattung des Kirchenraums. Mit diesen Rechten gingen auch Pflichten einher. Die Patronatsherren mussten sich sowohl um die Instandhaltung des Gebäudes als auch die Finanzierung von Umbauten kümmern. Bis heute sind sichtbare Spuren der gemeinsamen Geschichte St. Helenas und der Familie Tucher im Kirchenraum erhalten, denen sich dieser Beitrag widmet.

Abb. 1 Jobst von Tucher mit Schlüssel (Foto: Pfarrer Lagois)

St. Helena vor der Übernahme des Kirchenpatronates durch die Familie Tucher

Bevor die Familie Tucher 1574 das Patronat über die Kirche übernahm, hatte St. Helena mehrere Vorbesitzer. Urkundlich belegen lässt sich die Geschichte der Kirche ab 1421 anhand eines Dokuments bezüglich einer Frühmessstiftung. In dieser Zeit gehörte sie den Herren Wildenstein zu Wildenfels. Die Kirche selbst ist jedoch vermutlich älter und diente als Kapelle zur hiesigen Burg Wildenfels.1 Das Gebiet, auf dem sich St. Helena befindet, gehörte kirchenrechtlich bis ins 17. Jahrhundert zur Pfarrei in Bühl. Aus diesem Grund war es auch der jeweilige Bühler Pfarrer, der in St. Helena die Messe hielt. Nach Einführung der Reformation wurde St. Helena ab 1660 von der Pfarrei Hilpoltstein übernommen.2

Über die Bau- und Nutzungsgeschichte der Kirche ist bis zur Übernahme durch die Familie Tucher 1574 wenig bekannt. Erst die Tucher verzeichneten akribisch alle Umbauten, Einnahmen und Ausgaben bezüglich ihrer Patronatskirche in heute noch gut erhaltenen Rechnungsbüchern.3

Abb. 2 Evangelische Pfarrkirche St. Helena heute (Foto: Wikicommons, Edelmauswaldgeist)

Die Nutzung der Kapelle für Messen im Spätmittelalter bezeugen Teile des Altarretabels aus dem 15. Jahrhundert, das noch heute im Chor der Kirche steht. Der Altar, auf dem sich das Retabel befindet, ist der Heiligen Helena – Namenspatronin der Kirche – geweiht. Das Retabel selbst zeigt Szenen mit der Auffindung des »Wahren Kreuzes Christi« durch die Kaisermutter. Ebenfalls aus dem 15. Jahrhundert stammt ein Kruzifix, das sich auch heute noch im Chorbogen befindet. Chronikale Aufzeichnungen des 18. Jahrhunderts zur Geschichte der Stadt Nürnberg und deren Umland verweisen auf die Funktion St. Helenas als Wallfahrtsort. Hauptsächlich am 15. August, dem Gedenktag der Heiligen Helena und Weihetag der Kirche, soll es alljährlich »viele Wallfahrten und Gelübde«4 vor dem Altar gegeben haben.

Abb. 3 Fotografie St. Helena, Innen, Blick in den Chor (Foto: Petra Hofmann)

Da ab Mitte des 15. Jahrhunderts die Zuständigkeit bezüglich des Gebietes häufig wechselte und die Kirchenpflegschaft dadurch unbeständig blieb, vernachlässigten die jeweiligen Verantwortlichen die Kirche stark. In der Folge wurden notwendige Renovierungen nicht mehr durchgeführt. Messen fanden in unregelmäßigen Abständen statt. Nachdem man 1529 die Reformation im Nürnberger Landgebiet einführte, verringerte sich die Anzahl der Gottesdienste noch einmal drastisch. In den ersten 100 Jahren nach Einführung der Neuen Lehre begleiteten konfessionelle Unstimmigkeiten das Landgebiet, auf dem sich die Herrschaft Simmelsdorf befindet. Mit ihnen mussten sich die neuen Patronatsherren aus dem Geschlecht der Tucher auseinandersetzen.5

Das Patronat der Tucher von Simmelsdorf

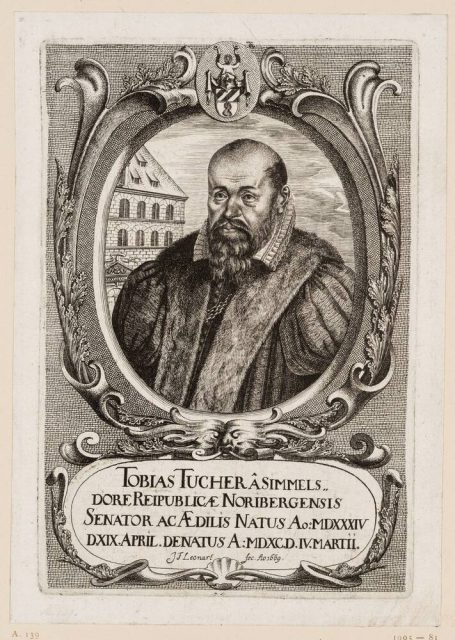

Die gemeinsame Geschichte der Tucher und der Kirche St. Helena begann im Jahr 1574. Tobias I. Tucher (1534–1589) erwarb in diesem Jahr als Administrator der heute als Dr. Lorenz Tucher′sche Stiftung bekannten Familienstiftung die Herrschaft Großengsee mit »allen Zugehörungen«. Damit übernahm die Familie zugleich das Patrozinium der Kirche St. Helena, was mit einer klar eingegrenzten Rechtsbeziehung zwischen Kirche und der der Familie Tucher einherging. Die Kirche gehörte damit nun rechtlich zur Institution Familienstiftung, als Patronatsherr trat jeweils der Verwalter der Tucherschen Landgüter auf.

Erste Patronatsherren waren ab 1574 der Nürnberger Ratsbaumeister Tobias I. sowie Paulus IV. Tucher (1524–1603). Unter ihrer Aufsicht renovierte man die Kirche 1575 ein erstes Mal. Weitere, größer angelegte Arbeiten folgten 1660 und ab 1710. Aus erhaltenen Rechnungsbüchern, die Tobias I. als Administrator führte, sind die Ausgaben für die Instandsetzung des Kirchengebäudes bekannt. Diese ersten baulichen Maßnahmen betrafen hauptsächlich den Dachstuhl und andere Arbeiten, die das Gebäude für die regelmäßige Nutzung einsetzbar machen sollten. In diesem Zusammenhang bemühten sich die Patronatsherren um regelmäßige Gottesdienste in St. Helena. Bis zur Übernahme des »Jus Patronatus« durch die Tucher fanden Predigten nur alle sechs Wochen in der Kirche St. Helena statt. Während Verhandlungen mit der Bühler Pfarrei erwirkten sie, dass nun alle zwei Wochen ein Gottesdienst gehalten werden konnte.6

Abb. 4 Porträt Tobias I. Tucher von Simmelsdorf, Johann Friedrich Leonhard, Kupferstich, 1669 (Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Kupferstichkabinett, A 1905-81)

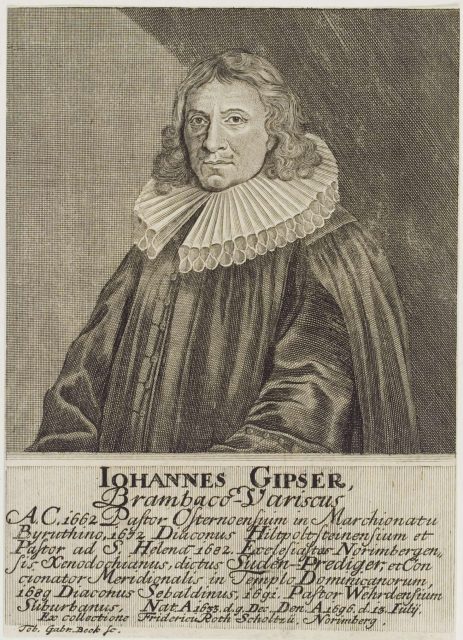

Ab 1618 wurden Teile des Rothenburger Gebietes, zu dem auch Simmelsdorf gehörte, kalvinistisch. In der Folge sollten auch in St. Helena kalvinistische Gottesdienste stattfinden sowie Bilder und Kerzen aus dem Kirchenraum entfernt werden. Dem stellten sich die Patronatsherren entgegen, indem sie beim Rat der Stadt Nürnberg einen Erlass erwirkten. Dieser Erlass befähigte sie dazu, die an den Landesherren zu entrichtenden Abgaben einzubehalten, sollte der Pfarrer in St. Helena kalvinistische Zeremonien durchführen.7 Nach dem Dreißigjährigen Krieg (1618–1648) rekatholisierten die Rothenburger Landesherren in Teilen das Gebiet und St. Helena blieb bis 1651 ungenutzt und verschlossen. Deshalb bemühten sich die Patronatsherren um die Trennung St. Helenas von der nun wieder katholischen Bühler Pfarrei. In der Konsequenz gehörte die Kirche nun zum Pfarrsprengel Hilpoltstein, der allerdings nicht die nötigen Kapazitäten besaß, um in der kleinen Kirche regelmäßige Gottesdienste halten zu lassen. Die Tucher erwirkten nun beim Rat der Stadt Nürnberg 1672 die Bewilligung, eigene Pfarrer in St. Helena einzusetzen, deren Besoldung durch die Familienstiftung erfolgen sollte.8 Im selben Jahr wurde Johann Gipser (1633–1696) als Pfarrer nach St. Helena berufen, der bis 1682 die Gottesdienste übernahm.9 Die Tradition, eigene Pfarrer in St. Helena einsetzen zu können, bestand bis ins 19. Jahrhundert.

Abb. 5 Porträt Johann Gipser, Tobias Gabriel Beck (Stecher), Kupferstich (Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, A 7767)

Der Umbau von St. Helena durch die Familie Tucher

Die Patronatsherren kümmerten sich neben den kirchenpolitischen Angelegenheiten und der Instandsetzung des Kirchengebäudes auch um die Ausstattung des Innenraumes. Unter Christoph Bonaventura I. Tucher (1616–1687) nahm man anlässlich der Einsetzung des ersten eigenen Pfarrers barockisierende Umbauten vor. Er ließ den Altaraufsatz erneuern, indem der Mittelschrein und die zuvor vermutlich beweglichen Flügel in ein barockes Gehäuse integriert wurden. Für den Altar stiftete Christoph Bonaventura I. ein Altartuch, zwei Messingleuchter und ein Kruzifix. In seinem Testament verfügte er zudem, dass ein neues Orgelwerk verbaut und 200 Gulden für Unterhalt und Besoldung des Organisten angelegt werden sollten. Die neue Orgel war vor dem Tod des Stifters fertiggestellt.10

Abb. 6 Altar von St. Helena (Foto: Theo Noll)

Die umfassendsten Erneuerungen an und in der Kirche fanden1 710 bis 1726 statt. Für die Umsetzung verantwortlich war der neue Verwalter, Christoph Wilhelm II. Tucher (1683–1752), der am Kirchweihfest St. Helenas offiziell in diese Position eingeführt wurde.11 Im Außenbereich der Kirche trug man den baufällig gewordenen Turm in Teilen ab und baute ihn um ein Stockwerk erhöht erneut auf. Zusätzlich verlängerte man das Kirchenschiff, um Platz für zusätzliche Kirchenbänke zu schaffen. Als Christoph Wilhelm II. zum Alten Bürgermeister in den Rat der Stadt Nürnberg aufstieg, übernahm Johann Jakob Tucher (1674–1746) 1717 die Verwaltungstätigkeit. In seine Verwaltungsperiode fallen die Renovierungen des Innenraumes. Um 1726 entstanden die Wandgemälde mit Abendmahldarstellung im Chor sowie ein gemaltes Tucherwappen am Chorbogen mit der Inschrift SINCERE ET CONSTANTER (dt. Aufrichtig und standhaft) – dem Wahlspruch der Familie. Im selben Jahr renovierte man die Kanzel und den Altaraufsatz und finanzierte einen neuen Taufstein. Auch die von Christoph Bonaventura I. gestiftete Orgel aus dem 17. Jahrhundert unterzog man einer umfassenden Erneuerung. Vermutlich fällt der Ausbau der Empore in die Zeit dieser Renovierungen. Von dieser aus konnten die Familienmitglieder aus dem Geschlecht der Tucher dem Gottesdienst beiwohnen. Die Empore ist von außen zugänglich, sodass die Familie separat von den weiteren Gottesdienstteilnehmenden den Kirchenraum betreten konnte. Die Empore erfüllte damit nicht nur eine praktische, sondern auch eine repräsentative Funktion, in dem die Kirchenpatrone in erhöhter Position sitzen konnten. Anhand von kleinen Metallplaketten, die sich noch heute an den Sitzplätzen auf der Empore befinden, kann nachvollzogen werden, an welcher Stelle die Patronatsherren Platz nahmen. Seit 1805 musste stets je ein Vertreter aus beiden Stammlinien der Tucher gemeinsam diese Funktion übernehmen. Mit den Brüdern Hans II. Tucher (1389–1449) und Endres I. Tucher (gest. 1440) teilte sich die Familie bereits im 15. Jahrhundert in eine »Ältere« und eine »Jüngere« Stammlinie. Friedrich Wilhelm Karl Tucher (1736–1817), der ab 1805 als Vertreter der Jüngeren Linie in dieser Position war, erinnert beispielsweise die auf der nebenstehenden Fotografie abgebildete Plakette.

Abb. 7 Plakette mit Tucherwappen in St. Helena (Foto: Kerstin Kaiser-Reissing)

Das Erbe wahren

Über die folgenden zwei Jahrhunderte kümmerten sich die Patronatsherren um die Instandhaltung der kleinen Kirche, übernahmen Baumaßnahmen und Erneuerungen und stellten zudem das Pfarrhaus, in dem der jeweilige Pfarrer während seiner Amtszeit unterkam. Unter der Verwaltung der Familie fanden in der Kirche St. Helena neben Gemeindegottesdiensten ab Mitte des 17. Jahrhunderts zudem auch Taufen und Hochzeiten statt, sodass sie das kirchliche Leben in Simmelsdorf aktiv mitgestalteten. Anlässlich der Übergabe der Verantwortung für St. Helena an die Gemeinde im Jahr 2000 veröffentlichte der letzte Patronatsherr, Jobst von Tucher, das Buch »Jus Patronatus – Das Patronat der Nürnberger Patrizierfamilie von Tucher in Sankt Helena« mit Texten von Volker Alberti. Dieses Buch erinnert an die Geschichte St. Helenas und an die über 400 Jahre währende Kirchenpflegschaft der Familie Tucher.

- Vgl. Volker Alberti; Jobst von Tucher 2000: Jus Patronatus – Das Patronat der Patrizierfamilie Tucher in Sankt Helena, S. 10. [↩]

- Vgl. ebd., S. 18. [↩]

- Stadtarchiv Nürnberg, E29/II Nr. 1208, Nr. 1213. [↩]

- Andreas Würfel, 1739: Diptycha Ecclesiarum in Oppidis Et Pagis Norimbergensis […], p. 215. [↩]

- Vgl. Alberti, Tucher: S.16f. [↩]

- Vgl. ebd. S. 17. [↩]

- Vgl. Alberti; Tucher 2000, S. 17. [↩]

- Vgl. Würfel 1739, p. 215. [↩]

- Vgl. Alberti; Tucher 2000, S.81. [↩]

- Vgl. ebd. S. 53. [↩]

- Vgl. ebd. S. 57. [↩]